漢代的歌詩──愛情婚姻篇(上)

漢代的歌詩──愛情婚姻篇(中)

上山采蘼蕪,下山逢故夫。長跪問故夫:「新人復何如?」

「新人雖言好,未若故人姝。顔色類相似,手爪不相如。」

「新人從門入,故人從閤去。新人工織縑,故人工織素。織縑日一疋,織素五丈餘。將縑來比素,新人不如故。」

〈古詩〉

失去愛,就失去情了嗎?

〈古詩〉是一首以對話形式為主體,敘寫離異夫婦狹路相逢的樂府詩,面對如此尷尬的場合,二人仍舊努力維繫著那最後一絲情意。

全詩先藉賦筆精簡地點明事情的緣由,表示這名前妻是上山採摘可以作為香料之用的蘼蕪,卻於歸途中碰巧遇見了前夫,彼此的尷尬之情不言可喻,從而進一步開啟後續的對話。

前妻是以「長跪」的姿態與前夫對談。而「長跪」是雙膝跪地,臀部觸及腳後根,並挺直上身,以示敬重的坐法。因之足以體現前妻的端莊賢淑,未曾由於過往的嫌隙而不顧禮法。

但離異的傷痕卻始終無可抹滅,所以酸溜溜地問了一嘴:「新人復何如?」這般「話裡有話」的尖銳問題,想必前夫也明顯覺察出了前妻的妒意與不快,於是謹慎地答覆說明現任的妻子固然不錯,不過總不如前妻美好,而彼此的差異主要不在於容貌,乃在於織工的能力上。這番話顯然是前夫為了寬慰前妻的「謊言」,畢竟這般解釋,與「新人從門入,故人從閤去」的既定事實兩相矛盾:倘若新人不比故人,那麼,何以還要多此一舉地送走故人、迎娶新人呢?

恐怕前夫的內心也明鏡似地,十分清楚這樣的「謊言」是不足以安撫前妻的,所以才會再次提及過往「新人從門入,故人從閤去」的經歷,而後進一步圓謊說,現任妻子只能織作較為廉價的黃絹,日產量也不高,似乎是在告訴前妻:是我鬼迷心竅,瞎了雙眼,因婚前無法窺知現任妻子的能力有所不足,如今則是咎由自取!

前夫這般委婉、含蓄地自我嘲諷,明顯是為了緩解前妻的妒意與不快,並儘可能合理化「謊言」與事實間的出入,藉此化解尷尬,維繫那僅存的情誼,著實可以「溫柔敦厚」概括之。

全詩採取了大量的對比手法,不斷通過新人、故人的兩相參照,以達到安撫前妻的目的。並藉織縑、織素以為類比,強化「新人不如故」的論調。但「織縑、織素」其實就只是個由頭,畢竟前妻與現任妻子的優劣,又豈是能以織工的能力加以概括之的呢?而前妻那酸溜溜的問話,有幾分冷媚、幾分妒意,卻仍舊保有端莊賢淑的姿態,可以說實與前夫的寬慰一致,都是顧及往日情誼的緣故,所以「字字溫厚」。

〈陌上桑〉、〈羽林郎〉說輕薄可不是愛情

〈陌上桑〉和〈羽林郎〉都是以女子對婚姻或愛情矢志不移為旨趣的樂府詩,生動地敘事,不僅描繪了女子的婀娜多姿,還深切刻畫出女子對堅貞愛情的珍視,彷彿一部主題鮮明的短片。

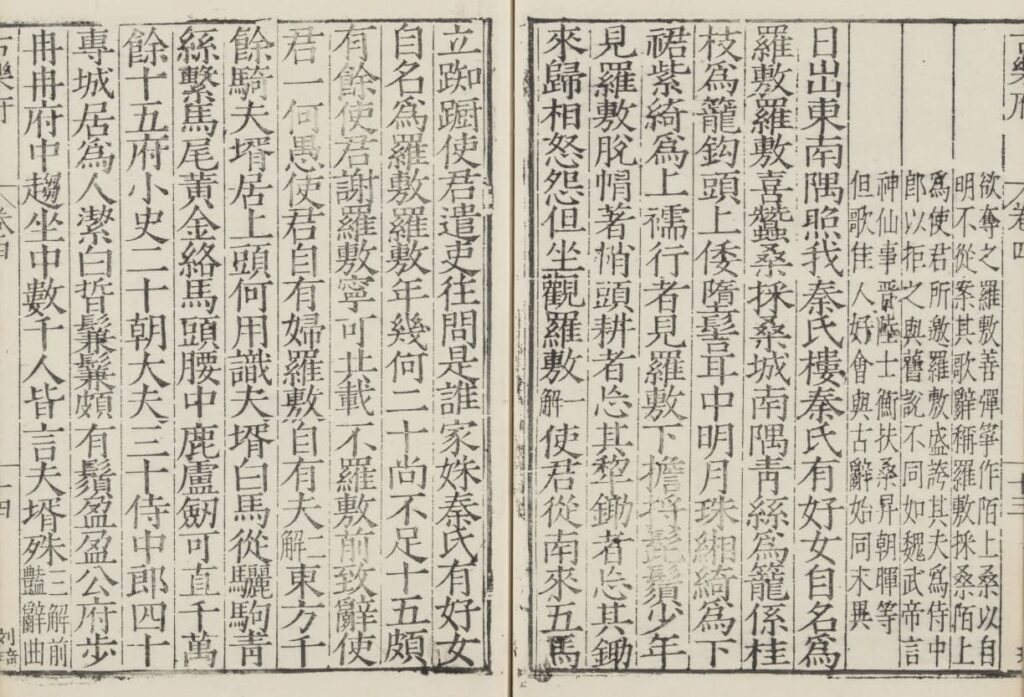

〈陌上桑〉一詩中的女子喚作羅敷,據傳嫁給了一位名叫王仁的人。王仁具有一定的社會地位,還曾協助趙王掌管家事。一天,趙王在高臺上望見羅敷,不禁為之傾倒,竟想奪王仁之所愛。羅敷於是彈箏奏唱〈陌上桑〉一曲,趙王聽了,因而作罷。但王仁之說未必屬實,或聊備一說。

全詩先行聚焦於羅敷那無與倫比的魅力——「日出東南隅,照我秦氏樓。秦氏有好女,自名為羅敷。……青絲為籠係,桂枝為籠鉤。頭上倭墮髻,耳中明月珠。緗綺為下裙,紫綺為上襦。」可以看到「喜蠶桑」的羅敷在城南採桑,她用青絲作為籠子的絡繩,用桂樹枝做成提柄,十分素雅。且從髮型、耳飾再到衣著,無處不見精心的安排。羅敷的衣著是以淺黃色的裙擺搭配紫色的單衣,在視覺上,淺黃色與紫色是互補色,可以構成足夠的刺激,產生醒目的感受,而羅敷是以淺黃色來搭配紫色,能於一定程度避免互補色的過度刺激而相對趨於和諧。

這般素雅非凡的清秀佳人,怎能不引起衆人的關注呢?

果不其然,只見:

「行者見羅敷,下擔捋髭鬚。少年見羅敷,脫㡌著帩頭。耕者忘其犁,鋤者忘其鋤。來歸相怒怨,但坐觀羅敷。」

挑擔之人放下了擔子,反覆捋(ㄌㄩˇ,梳理)了捋自己的鬍鬚,年輕力勝的小伙兒也連忙脫下帽子,改用頭巾將頭髮包覆起來,以便爭取窺看羅敷的時間和引起注意。無論壯年或少年,這些男性在此時此刻不約而同地整理起了自己的儀容,顯然都是受到羅敷那姣好容貌與婀娜體態的刺激所致,也彷彿期盼著羅敷能在人群中多看自己一眼。更有於田間耕耘、鋤地的男子,一時竟都忘卻手邊的工作。也有因欣賞羅敷之美,而與妻子爭吵不休者。

寥寥數語,在排比句式的鋪陳中一氣而下,呈現出形形色色的男子都為之傾倒的景象。同時,這也是一種「虛處著筆」的巧妙寫法,也就是說,作者是通過男子的反應,從側面間接彰顯羅敷之美,而不是由正面直接描繪,所以能夠避免直接描繪所產生的局限性,因之留給讀者一個相對寬裕的想像餘地,可以就男子的反應充分感受羅敷那迷人的姿采與風韻。

不料,人群中忽然出現一位驅車而來的使君,顯得威風八面地,也因深受羅敷吸引而派遣手下小吏四處打聽,得知羅敷的芳齡正值那為情顛倒的二八年華,頓時更令使君心動不已,所以上前搭訕,並邀請羅敷登車同行。

羅敷聽了,不慌不忙地回絕使君,明確表明彼此皆已婚嫁,自己更是名花有主,且堅貞看待愛情,因以譏刺使君用情不專。

不僅如此,羅敷還進一步「炫耀」了自己的丈夫英武非凡,一路從小官晉升為朝中大夫,甚至擔任侍中一職,出入宮禁,隨行於君王左右,乃至於成為主宰一方的行政長官。儘管丈夫已年逾四十,但相貌出衆,且十分穩重而知禮數。羅敷的「炫耀」不只是為了取信於使君,同時也是藉此表達個人對丈夫矢志不移的堅定信念,教輕薄的使君知難而退。

而〈羽林郎〉一詩,據傳是記載西漢霍光之「監奴(監督主持家務的奴僕)」馮殷調笑酒肆胡姬一事:

昔有霍家奴,姓馮名子都。依倚將軍勢,調笑酒家胡。胡姬年十五,春日獨當壚。長裾連理帶,廣袖合歡襦。頭上藍田玉,耳後大秦珠。兩鬟何窈窕,一世良所無。一鬟五百萬,兩鬟千萬餘。不意金吾子,娉婷過我廬。銀鞍何煜耀,翠蓋空踟躕。就我求清酒,絲繩提玉壺。就我求珍餚,金盤膾鯉魚。貽我青銅鏡,結我紅羅裾。不惜紅羅裂,何論輕賤軀。男兒愛後婦,女子重前夫。人生有新舊,貴賤不相逾。多謝金吾子,私愛徒區區。

馮殷仗著霍光權傾朝野,作威作福,竟於光天化日調戲當壚賣酒的胡姬。

胡姬年方十五,散發著青澀的氣息,只見她身著繡有連理枝的衣帶和對稱圖樣的短裝外衣,這些象徵著愛情的紋飾,似乎也體現出了胡姬對美好愛情的嚮往,且在飾品的妝點下更顯秀麗,特別是環形的髮髻,完全襯托出胡姬那婀娜多姿的體態,可以說滿世間找不出第二名女子能與之匹敵,這般姿儀,怎能不令人神魂顛倒?

正是這般姿儀,竟招來了馮殷的輕薄。

一句「就我求清酒,絲繩提玉壺。就我求珍肴,金盤鱠鯉魚」,就體現出馮殷的不良意圖。馮殷屢屢通過點菜,營造和胡姬近距離接觸的機會,而價格不斐的酒菜,也都是由胡姬以華美的器皿裝盛送到席間。同時,馮殷此舉也是在向胡姬展示個人非同一般的財勢,十分輕佻地想以財勢博取胡姬的愛情。

這般輕薄之人,哪裡會想到此舉正是對胡姬心中那純潔無暇之愛情的褻瀆,所以胡姬揣著對美好愛情的信念,始終不願捨棄此一信念而屈服於財勢。胡姬甚至還義正辭嚴地說道,女性大多比男性更為專情,在愛情路上,女性往往能夠始終如一,不會另尋新歡而拋卻舊愛,也不會因為身分的貴賤而改變初衷,充分表明個人那矢志不移的愛情執念,藉此謝絕馮殷的「厚愛」。

全詩主要是以賦筆刻畫胡姬的姿儀,並結合排比句式凸顯馮殷的輕薄可笑,最後則採用對話的形式,聚焦於胡姬對美好愛情的信念,以及對褻瀆愛情之人的嚴正回絕。

愛情主題是漢代乃至更早之樂府詩的大宗,從令人臉紅心跳的〈越人歌〉、〈上邪〉,再到敘寫失戀之悲憤心緒的〈芳樹〉、〈白頭吟〉、〈怨歌行〉、〈有所思〉,乃至欲維繫離異之後那最後一絲情意的〈古詩〉,以及充分體現堅貞愛情的〈陌上桑〉、〈羽林郎〉等詩,除賦筆外,往往還普遍運用對話或設問的方式,結合人物言說的口吻,不僅增進了讀者的臨場感受,也能產生聚焦的效果,使全詩更顯生動,並彰明旨趣。

此外,無論是參差不齊的長短句式,還是相對整齊的五言句式,大致都能紹承《詩經》以來的比、興傳統,通過譬喻和意象的具象化處理,刻畫、傳達極其抽象的深情。而對比的手法,也每每能令全詩的旨趣格外鮮明。

同時,行文扼要,且幾乎未見艱澀的詞語、僻典,更造就了平易自然卻情意深長的韻味。這些看似簡單的技巧,共同譜寫出了時人在愛情路上由興奮、激切、傷懷、憤恨、尷尬、執念交織而成的動人樂章。

林佑澤 博士