在龔開的想像世界裡,為何充滿著詭異,且十分突兀地將鍾馗一行與「中山」加以媒合?龔開究竟想藉此傳達何種「新意」?恐怕還得從龔開自身的經歷說起了。

龔開自幼居處於淮陰,淮陰約略位於今日的江蘇省淮安市,也是南宋與金接壤的邊界地帶。而在蒙古鐵騎南下攻滅金朝之後,龔開曾與陸秀夫共事於「廣陵幕府」,且於景定年間擔任「兩淮制置司監當官」一職,可見龔開主要活動於淮南東路一帶,也就是抵禦蒙古鐵騎的前線。此外,龔開還是位「尚節氣」的文士,故而屢為文天祥、陸秀夫撰寫傳記,甚至為詩、為序以表達悼念之情。也曾褒揚宋江等草寇「一歸於正,義勇不相戾」的忠義行徑。且程敏政所輯《宋遺民錄》,更是一再揭示了龔開的「遺民」身分。由此可知,龔開之所以處處扣緊「中山」的原因……

原來,「中山」一帶從安史之亂到宋金對峙,皆為華夷交鋒的場域,而與當時淮南東路之形勢有著十分明顯的類比關係。同時,「中山」還是趙宋政權的象徵,群魔亂舞的「中山」,自然也就是宋元之際趙宋政權命懸一線的隱喻了。著實猶如安史之亂對李唐政權的根本性破壞,以及金兵南下迫使趙宋政權從此喪失了半壁江山而偏安一隅。如今,面對蒙古鐵騎的步步進逼,龔開因此備感焦慮。遂於蒙古攻滅南宋之後,經由想像令鍾馗一行現身於「中山」,一方面藉以體現個人對邪惡勢力盈滿世間的憤懣之情,一方面則是以鍾馗一行為心理的寄託,渴望正義的力量能掃除天下諸惡,從而成就太平有道之世,使百姓可以安居樂業,不再遭受戰亂、災禍的侵擾。

如此,自然不難理解龔開筆下所見在「中山出遊」的鍾馗、小妹何以抑鬱寡歡?且經行之處何以異常的荒蕪了。其關鍵正在龔開經歷了趙宋政權風雨飄搖而大廈難支的整個衰亡過程,遂藉鍾馗一行刻畫自身舉目悲涼的心緒,可以說鍾馗就是龔開的化身。

故陳方在閱覽了龔開的圖像與文字之後,如此感慨道:「翁也有筆同干將,貌取群怪驅不祥。是心頗與馗相似,故遣麾斥如翁意……嗟哉咸淳人不識,夜夜宫中吹玉笛。」字裡行間不僅透露出深沈的亡國之痛,還暗示宋室的荒淫逸樂,就是擾亂天下之「妖孽」,而為鍾馗發誓必須掃除殆盡以澄清寰宇的對象。同時,此一信念又何嘗不是龔開日思夜盼的志願!

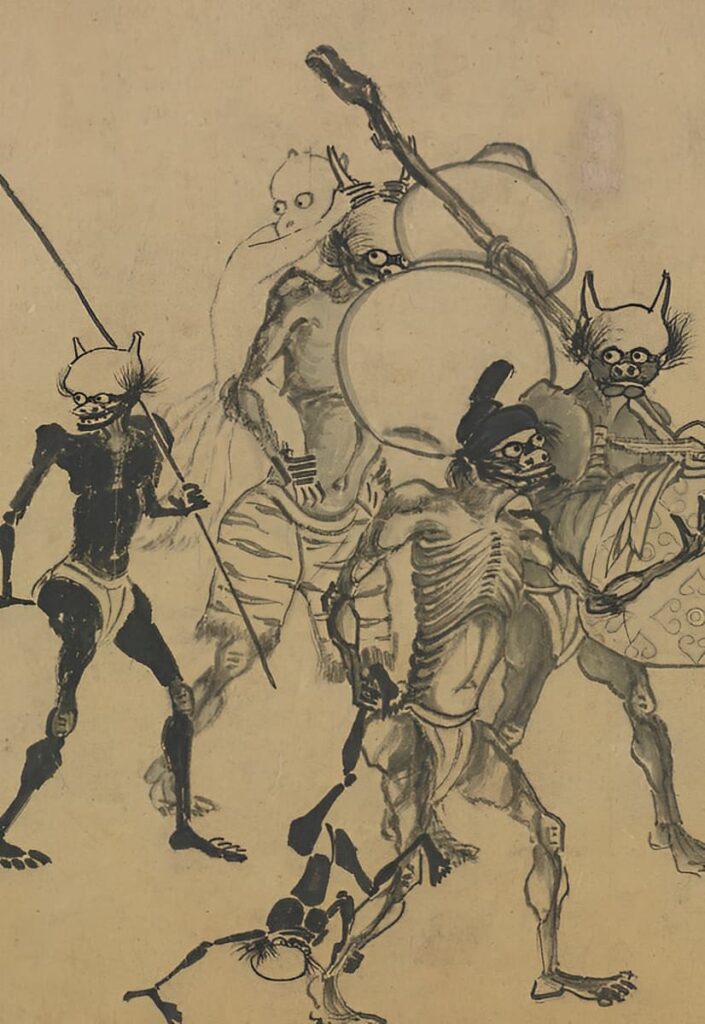

如此世道,內有奸邪,外有夷狄,可以說到處充斥著詭詐與算計,劉鏜於〈觀儺〉一詩就曾譏刺道:「又聞鬼姦多馮人,人姦馮鬼姦入神。明日冠裳好妝束,白晝通都人面目。」表示人世的爾虞我詐,更甚於鬼對人的危害。事實上,龔開〈中山出遊圖〉所見一鬼肩挑巨型葫蘆的圖像,疑似就與此有關。

據宋代筆記,曾有位相面之士,為了日後遊謁公卿能更為方便,於是敦請黃庭堅為其題寫隻字片語,希望能因此提升個人的知名度,黃庭堅暗地裡遂以「大葫蘆種」一語嘲諷他。而「大葫蘆種」其實關係到黃庭堅的親身經歷:黃庭堅於相國寺曾見一位兜售大葫蘆之種子的商販,不時背負一個裝盛著種子的巨型葫蘆,種子按粒計價,且十分地昂貴,然購買者不僅並未望之卻步,反倒在好奇心理的驅使下趨之若鶩,殊不知該種子實與一般葫蘆品種無異。黃庭堅因以嘲諷相面之術的詭詐變幻,猶如「大葫蘆種」一般眩惑人心。由此足以推測龔開之所以繪製巨型葫蘆,乃意在凸顯所處世道詭詐多端而是非顛倒。

因之不難想見龔開內心的苦悶,從而寫下了「不如歸飲中山釀,一醉三年萬緣息」一語,以表達個人糾結的心理。

據傳「中山」有位製酒高手姓狄名希,「能造千日酒,飲之千日醉」,而嗜酒之士劉玄石聽聞狄希製酒十分厲害,遂向狄希提出品嚐佳釀的請求,狄希於是給了一杯尚未熟成的酒,並告誡道:「只此一杯,可眠千日也!」

劉玄石一飲而下,返家後竟「醉死」不起,家人只得將其安葬。三年後,狄希登門拜訪,令其家人發塚開棺,只見劉玄石「開目張口,引聲而言曰:『快者醉我也!』因問希曰:『爾作何物也?令我一杯大醉,今日方醒,日高幾許?』」一時間,濃烈的酒氣撲鼻,使得聞到酒氣的人亦「各醉臥三月」。

顯然龔開是藉「中山釀」有限期的「醉死」此一特徵,體現個人在焦急憤恨的極度苦悶之餘,能暫時逃離負面情緒之制約的深切渴望。同時,龔開基於儒士對社會道義的堅守,又無法真正從詭詐多端而是非顛倒的世道中抽離出來,於是龔開在詩末還特別強調:「待得君醒爲埽除,馬嵬金馱去無跡。」表明逃避只是為了下一次的奮起做準備,從而可以看到龔開對澄清寰宇以匡正世道充滿著殷切期盼。

龔開對匡正世道的殷切期盼,還體現在〈中山出遊圖〉的基本構思中。事實上,龔開在〈自題中山出遊圖〉的跋文中,就曾暗示鍾馗一行之圖像,乃導源於《周易》的「睽」卦所述「見豕負塗,載鬼一車」之語,主要是通過豬背上有泥的污穢情狀,與一整車鬼的恐怖場景,以為詭異譎變到了極致的隱喻。

再就「睽」卦整體的卦象而言,其實強調的是一切光怪陸離之現象,皆將隨著局勢的不斷變化而逐漸通合於大道,遂有物極則反、否極泰來之義。因此,儘管龔開經歷了家國淪喪的憤恨與悲痛,卻經由對在「中山出遊」之鍾馗、小妹的詭異想像,十分深刻地寄託了個人對澄清寰宇以匡正世道的志願,且始終堅信邪不勝正,一切妖氛皆將消散而逝。

林佑澤 博士