是「真名士」始風流!

魏晉名士的「風流」,不是現代化用語用情不專的意思。魏晉名士處亂世,不得已而以一種放浪形骸、「風流飄蕩無所著」的生命情調,「不著一字,盡得風流」地展現了那個時代所特有的風貌。

是「真名士」始風流——譬如竹林玄學中的嵇康、阮籍。

魏晉名士眾所矚目!但是什麼是「名士」?什麼是「風流」?過去的「風流」一詞和現代用語有很大的差距。魏晉時期「名士」之稱,並不依附儒家「三不朽」――立德、立功、立言的價值。現代新儒家牟宗三曾感慨萬千地說他們「逸氣」和「棄才」並稱、生命無掛搭處!

名士風流,風流飄蕩無所著!不著一字,而盡得風流!

有時充滿清逸之氣,俊逸風神!也或者超脫物質、算計,就像不繫之舟。也有清裘緩帶,從容談笑、儒雅風流的時候,有時甚至像聖賢豪傑,但總不外乎有一股飄逸之氣。

魏晉「名、實之辨」是一種無聲的抗議

「名教」和「自然」似是衝突的,儒家重名教而道家喜自然。早在春秋時期,孔子就已經面對一群隱士的諷諭挑戰了。

當子路跟隨孔子周遊列國卻不知何故落後、找不到孔子時,他詢問路邊的丈人,丈人意有所指地說「四體不勤,五穀不分」,誰是老師啊?

還有一次,楚國狂人接輿經過孔子身邊時,也故意大聲唱著歌:「鳳兮鳳兮!何德之衰?往者不可諫,來者猶可追。」又以現在從政實在太危險了,來譏刺、勸諫孔子。然而當孔子停下腳步想和他說話時,他不予理會,揚長而去了。

到了魏晉,愈演愈劇烈的政治衝突加深了士人的矛盾心理與迷惘。司馬政權挾儒家道德仁義的「名教」為「名」,標榜仁孝治國;實則進行黨同伐異、誅殺異己之「實」。虛偽的「假名教」與道德綱紀,都只是作為整飭對手的工具而已。如此言行不一、名實不符的時風,激起了菁英士人對「名教」的斥棄和對「自然」的嚮往。

嵇康、阮籍等看似放達的竹林名士,何嘗沒有過濟世之志?阮籍常常悲憤得「夜中不能寐,起坐彈鳴琴」,以澆滅胸中塊壘。有時還躲到無人經行處,「慟哭」一番,哭喊「時無英雄,使豎子成名」,痛恨一群小人得志。

像是幫司馬家奪取政權、位居要津的何曾,他奢豪華侈,每天餐費超過萬錢,還嘆「無下箸處」,沒有讓他想用筷子夾來吃的菜。而他,卻在司馬昭(晉文帝)面前構陷阮籍,指責佯狂避禍的阮籍在服喪時喝酒吃肉,應該流放海外以正風教。

至於在本質上,「有風儀」、「龍章鳳姿,天質自然」,卻不修邊幅而被《晉書》稱為「土木形骸」的嵇康,則是亂世中的另一種名士典型。

嵇康家貧,常在庭院中的柳樹下鍛鐵。當時負有盛名、口才便給的貴公子鍾會,夥同了一群名流,極盡排場、很給面子地前去拜訪嵇康。孰料嵇康繼續鍛鐵,根本不理他。等了很久,等到鍾會非常自討無趣地想走了,嵇康才在這時候問他:「何所聞而來?何所見而去?」

面對挑釁,鍾會也不甘示弱地回答:「聞所聞而來,見所見而去。」

殊不知這就是嵇康曾經從遊的高士孫登所預言的:「君性烈而才雋,其能免乎?」孫登早就預見嵇康的性情過激,又深具美才,不能免於禍――最後,嵇康果為鍾會所害。

鍾會在司馬昭面前說:「嵇康,臥龍也!不可起。公無憂天下,顧以康為慮耳!」他勸文帝「宜因釁除之,以淳風俗」,要藉「莫須有」的小事情殺掉嵇康,文帝接受了。於是嵇康被刑東市。臨刑,三千人太學生群聚請願,請以為師、請勿殺之,這更加深了文帝的必殺之心。

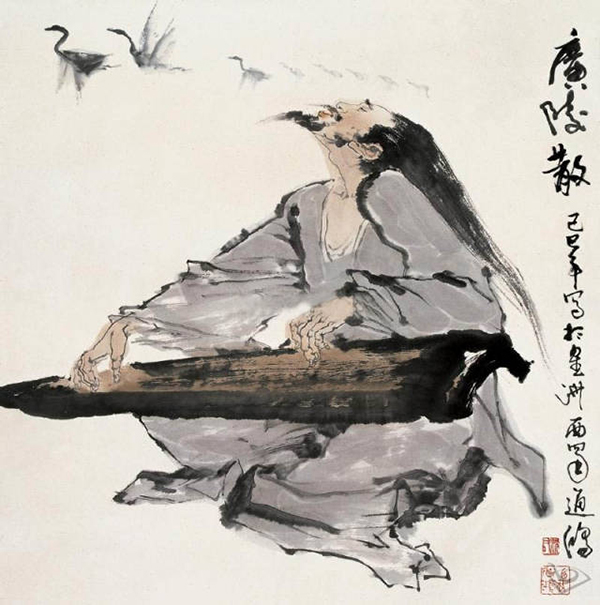

那是一個絕美畫面:在淒美的落日夕照中,神氣颯爽、時年四十的嵇康,最後一次索琴彈奏他的傳世名曲〈廣陵散〉,說:「〈廣陵散〉於今絕矣!」

後來曾在一個同樣日薄西山的時候,向秀經過嵇康的舊居,他看見寒冰凄然又聞鄰人吹笛,回想昔日舊游,〈思舊賦〉寫下了:「悼嵇生之永辭兮!顧日影而彈琴。」

另外,還有幾個值得一書的畫面:

嵇康和阮籍、山濤本是好友;但是當山濤另應朝廷選官,並推荐嵇康代替他的舊職時,嵇康寫了〈與山巨源絕交書〉和他絕交,信中,他用極度醜化自己的方式來避官。

嵇康在信中憤怒地向同為「竹林七賢」的山濤絕交。他說自己不能任官,因為他喜歡睡懶覺,無法上朝;又喜歡抱琴行吟,弋釣草野,討厭被隨從跟隨,「吏卒守之,不得妄動」,實在受不了;更可怕的是,穿著朝服揖拜上官,「危坐一時,痹(ㄅ一ˋ,麻木)不得搖」,這對於經常腳麻而喜歡搖晃雙腿的他,簡直痛苦!尤其他不愛洗澡,「性復多虱,把搔無已」、「頭面常一月十五日不洗;不大悶癢,不能沐也」,身上無時無刻總是爬著許多虱子,他也喜歡把玩牠們以及時時搔癢。當官的話,要避免這麼多簡慢失禮的行為,他會苦不堪言!教他怎麼辦呢?因此他必須拒官,他要和山濤絕交――如此性烈才雋,一心只想「游山澤、觀魚鳥」而不願和司馬氏虛與委蛇的人,司馬家豈能容他?

這是嵇康以生命為代價的殉道!在一個「假名教」盛行的時代,一個即使不願為官都沒有自由的時代,一群以嵇康殉道為最高峰的「名士」們,他們不肯臣服於當局的「假」名教,遂只能走向另一端的放浪形骸,以為無聲抗議;同時藉由看似不著邊際的「名實之辨」等學術作為,變相批判「假名教」是虛假的「名」、不是真正名實合一的「名教」之「實」。所以阮籍寫〈大人先生傳〉、嵇康有〈聲無哀樂論〉……他們無力的吶喊最後淹沒在時代的洪流中,銷聲在歷史的長河中。

今人不知古人心,魏晉名士其實以充滿無奈的時代血淚,滴盡了多少英雄清淚!

汝君子之禮法,誠天下殘賊亂危、死亡之術耳!而乃自以為美行、不易之道,不亦過乎?今吾乃飄颻於天地之外,與造化為友,朝飡湯谷,夕飲西海,將變化遷易,與道周始。此之於萬物,豈不厚哉!故不之於自然者,不足以言道。――〈大人先生傳〉節錄

音聲之作,其猶臭味,在於天地之間;其善與不善,雖遭遇濁亂,其體自若而不變也,豈以愛憎易操、哀樂改度哉?……聲音自當以善惡為主,則無關於哀樂;哀樂自當以情感,則無係於聲音。名實俱去,則盡然可見矣。――〈聲無哀樂論〉節錄

張麗珠 教授