彈丸之島的臺灣,雖然土地面積不大,但各地的風俗民情卻多有不同,除了飲食上有著「南甜北鹹」之說外,在說話的語調、口音上也都有著當地特有的表達方式與習慣。舉例來說,高雄人說話時會以「阿」音起頭、「膩」音收尾,如「阿你不會冷膩」;而宜蘭人則習慣以「勁」字音作為語助詞表達情緒,如「勁好吃」;至於「真的假的」則是台中人說話時特別會出現的口頭禪。又或者光單單一個「粥」字,至少就有北(ㄇㄨㄞˊ)中(ㄇㄨㄟˊ)南(ㄇㄟˊ)三種不同的念法。這些富有地方性的口音與讀法,不僅承載了當地的文化傳統,也標誌了「我從哪裡來」的地緣因素。

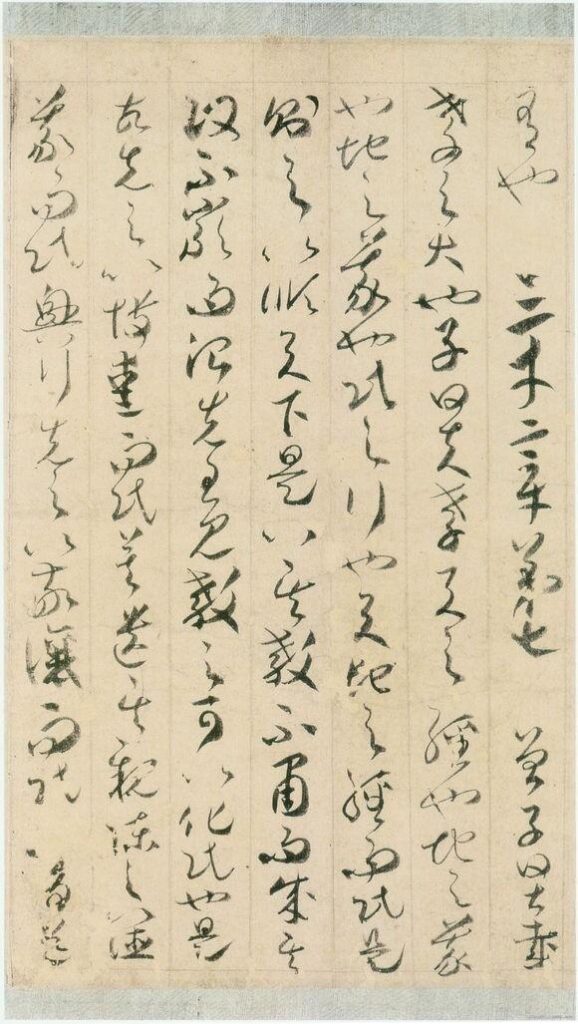

因此,在日常生活的情境裡,我們很常通過口音的辨識,來對剛認識而尚未表明背景的朋友有著「是哪裡人」的假設,而「口音」的表達彷彿隱形的身分證,成為了「我是誰」最直覺、最自然的根本反射。然而,對唐代詩人賀知章來說,「口音」(鄉音)卻意外地成為他重新思考「我是誰」的辯證課題,在〈回鄉偶書〉二首裡深刻的表露作為離鄉背井的遊子近鄉情怯的情思:

〈回鄉偶書〉是賀知章在八十六歲時,辭官返回故鄉越州永興時所寫下的作品,這也是賀知章在三十七歲中進士任官後,時隔近五十多年首次返鄉。「偶書」為一種隨筆式的即興創作,詩人以此種方式作詩,尤能將「回鄉」心情的變化巧妙捕捉,就如同日記、散筆一般直面著自我的生活情境、紀錄當下心緒,而如此的片段擷取、連載,將詩人返鄉後從期待到矛盾,轉而深思進而和解的複雜心理之真實呈現。

期待:與時間抗衡的「鄉音」

詩人一開始便就時間面點出與「家」的距離,尤其過往的「少小」與現實的「老大」之間過渡著多少「離鄉背井」的歲月。據載,賀知章三十七歲時中進士赴京任官國子監四門博士,而本詩卻以「少小離家」揭題,意味著其實早在賀知章正式獲得官職之前,便已離家多年。倘若「老大」指的是詩人八十六歲退官後返鄉的當下,則真正的「離家」時間已然超出五十年太多。

因此「回」對於詩人來說自然是充滿期待的,特別在經過了五十多後,詩人終於能夠真正的實踐過去在腦海中關於「回家想像」的排練。然而伴隨著詩人歸心似箭的期待感,近鄉情怯的心情卻也同樣油然而生,畢竟五十多年的歲月實在是太長了。離開家鄉的他,原來不過只是個青少年,而今卻是鬢髮稀疏,一附老態龍鍾的模樣。

「大家還認得出我嗎?」或許是詩人回家心緒的第一個提問,「大家應該記得我吧!」則或許是在提問後詩人試圖給予自己的安定回應,因為「鄉音」是「我來自何方」的證明,是「我是哪裡人」的本色反應,是歷經多少時間代謝下那彷彿惟一可以與時間抗衡的解方。

鄉音「難改」又或作「無改」,都在在標誌著詩人對於「我是誰」品格的堅持,意即不管我身在何處,「家」之於我的關係是無法被切割、阻絕的。詩人進京任官不免在融入京城風氣的考量下試圖改變說話的用語方式,但從「難改」可見,有意為之的改變顯然是無效的,這或許也說明了只有家鄉才是詩人真正可以融入的場域空間,而家鄉之外便就如同難改的鄉音般,總有著過客般格格不入的感覺。至於「無改」則更直截的表明詩人對於我是誰、我是哪裡人的強烈認同,儘管離家再久,皆不會忘根、忘本。

矛盾:繼起生命裡的「缺席」

就賀知章而言,對家的回歸儼然是他以「賓客」之姿寓居外地多年後「主人」身分的再度重拾,而「鄉音」則是他心態由賓向主轉換最理想的後盾。但事實證明,這樣的「回家想像」明顯失效,對於天真無知的兒童來說,「眼見為憑」是他們最直接、簡單的判斷方式,他們哪裡會去思考鄉音與身分背後所喻含的地緣邏輯。因此,作為孩童生命經驗裡的缺席者,賀知章理所當然的會被視為外地而陌生的「客者」。

「大家應該都記得我吧!」這樣的想像,隨著孩童「笑問客從何處來?」的提問而瓦解。五十年畢竟是很長的時間,歸心情緒昂揚的賀知章也許一開始所擔心的是以前的朋友還認不認得出我是誰,卻漏掉了,隨著時間的消磨,多的是那些對他露出尷尬而不失禮貌微笑的繼起的生命。原來詩人以為能夠與時間抗衡的解方,在「近來人事半消磨」的現實下,縱使能夠說出一口標準的方言、鄉音,卻撕不下新繼起的家鄉人對他一無所知下所貼上的「客者」標籤,而「我是誰」的矛盾思緒,便就在面對孩童的笑顏中,顯得百口莫辯了。

和解:記憶中的真正「不變」

再度「反主為賓」的詩人,深刻的意識到「離別家鄉歲月多」所帶來的矛盾、衝擊與思考,難道身分的認同在某些情況底下,仍然需要他者的指認才能被賦予意義嗎?難道堅持「難改」、「無改」的鄉音,不過只是在時間無情的洪流中作最後的垂死掙扎?還是與其被動的等待被認同,不妨主動的去尋找、建立家鄉之於我的聯繫──惟有門前鏡湖水。鏡湖位在會稽山的北麓,是賀知章家鄉越地的名勝(據載,賀知章辭官回鄉時,唐玄宗便贈其「鏡湖剡川一曲(角)」)。「門前」與「鏡湖水」便是賀知章對於家園空間方位關係的具體指證,若僅僅只是說鏡湖水,尚還不足具有說服力,畢竟鏡湖是越地頗負盛名的景點,屬於大眾化的知識。但詩人特別標註「家」與「鏡湖」在方位座標上的前後相對關係,便就建立了得以為人考鑑的依據,強化了自己與家鄉的人地聯繫。

然而,具體家園空間的輪廓並不足以平復詩人面對孩童「客從何處來」提問的認同挫折,尤其在人事消磨的現實打擊下,家的形貌樣子、湖的規模大小或許在時間的代謝中,早已與當時離開的狀態有著顯明的落差。因此,真正令詩人與「客從何處來」矛盾和解的關鍵,則是可以與時間並置的主觀感覺經驗──對家的記憶。「春風不改舊時波」是在自然不過的景象,而這個春風吹拂波面、揚起波紋的畫面,則坐實了「門前鏡湖水」的經驗事實。

儘管詩人現在所看到的鏡湖未必與當時規模一致,但春風揚波的當下情景,卻恰恰的與年幼所見的記憶連動、吻合。原來對家的記憶不僅不被時間制約,反而在時間的醞釀、催化下越顯明晰、清澈。這份我對家的關係建立,來自心裡對家鄉的認同,而超越了形式上的方言表現,成就了真正的「我來自哪裡」的不證自明。

許逢仁 老師