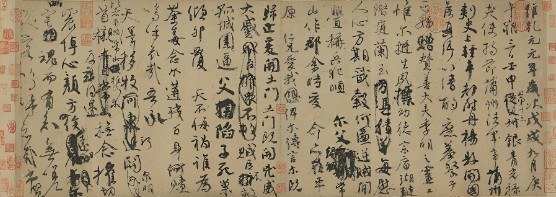

顏真卿〈祭姪稿〉

蘇東坡也要拜下風

作品是會說話的。東坡重抄給傅欽之的〈前赤壁賦〉,字跡相對工整,除了看得出貶謫時期字跡更顯謹慎小心外,也許也帶點應酬的意思,筆鋒不帶過多情感;不像〈寒食帖〉,一看就知道是東坡低潮中的無力。

蘇軾〈寒食帖〉以「尚意」為核心,將個人在貶謫黃州時的「悲」與「曠」,透過跌宕起伏、變化多端、自然率真的行草書體表現出來,筆法獨特,呈現出「亂中有序」的生命力與「書如其人」的美學,是中國書法史上「天下第三行書」的代表作。

但蘇東坡為什麼是第三呢?也許和前有所本有關,在〈寒食帖〉前,這麼尚意的,還有顏真卿的〈祭姪稿〉。

除了「顏常山舌」,還有「顏季明的頭顱」

〈祭姪文稿〉,全名〈祭姪贈贊善大夫季明文文稿〉,亦稱〈祭姪帖〉、〈祭姪稿〉,為唐代書法家顏真卿於唐肅宗乾元元年九月初三(西元 758 年 10 月 9 日)所書。此作為祭悼其姪顏季明而寫的祭文草稿,後世譽為「在世顏體第一」、「天下行書第二」,與王羲之〈蘭亭集序〉、蘇軾〈寒食帖〉並稱「天下三大行書」。

唐天寶十四載(755),安祿山起兵反唐。河北諸郡相繼失守,朝廷震動,人心潰散。那一年,顏真卿鎮守平原郡,拒不附賊;顏真卿的堂兄顏杲卿,時任常山郡太守,與其子顏季明死守孤城。場戰爭其實沒有勝算,只是有人選擇退,有人選擇守,而顏杲卿選擇死守。

安祿山南下之初,顏杲卿曾在河北一帶舉兵抗賊,使叛軍後方不安。可歷史往往不給忠烈們太多時間。翌年,天寶十五載(756),叛軍轉而全力進攻常山。城破之前,顏季明被俘。刀架在兒子的脖子上。

那是一個只剩下選擇,卻沒有選項的時刻。

顏杲卿沒有投降,仍破口大罵,顏季明於是人頭落地,在骨肉親情之前,顏氏一門選擇成就更大的道義。

後來,常山終究失守。顏杲卿被押往洛陽,面見安祿山。史書記載,他當面痛斥叛逆,不改其志,終遭殺害。顏氏一門,多人罹難,幾近滅門。

〈正氣歌〉說的「為顏常山舌」就是這一段故事。

這些事,發生時,顏真卿不在現場。但真正殘酷的,往往在後面。兩年後,戰亂未息。顏真卿派姪子顏泉明前往河北尋覓遺骸,最終只找到顏季明的頭顱。

時間沒有給人任何緩衝的餘地。所有忍的、撐的、替家族、替國家扛下來的情緒,通通湧了上來。面對至親殘骸,積壓兩年的悲憤與哀痛終於潰堤,顏真卿揮淚寫下〈祭姪稿〉。

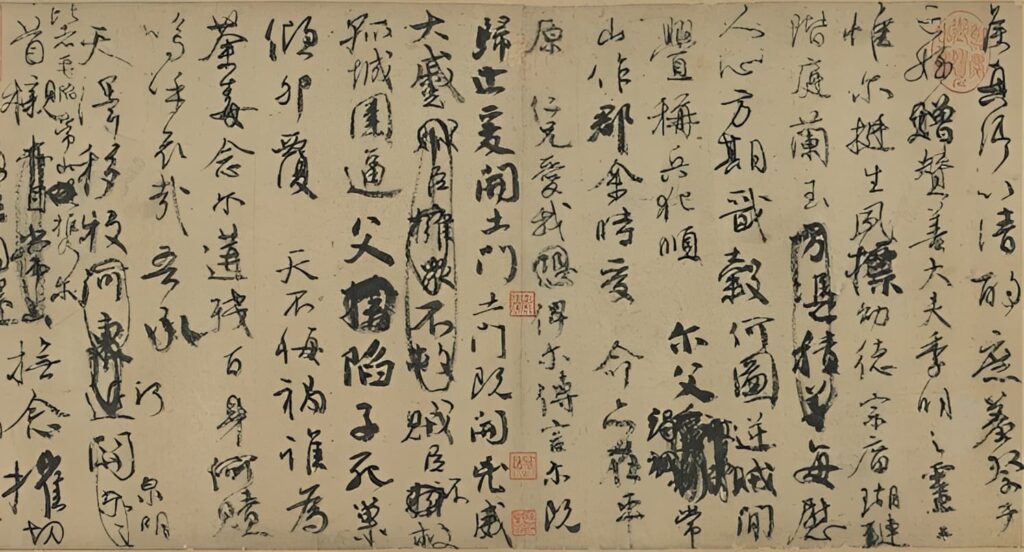

另外,仔細看真跡還會發現,顏真卿塗改兩次的「賊臣不救」,也可看出他的思路,他先寫「賊臣擁眾不救」,立刻又將「擁眾」劃掉後,再改「賊臣不救」。

城陷之前,顏氏父子曾向鄰近唐軍求援,然握兵之臣坐視不救,使常山成為孤城。最終,父子殉難於亂軍之中。「賊臣」,正是那些手握兵權、卻任由忠臣死守而不出一兵的失職者。重寫又放大的「賊臣」二字,正是其憤恨所在。可知塗掉的「擁眾」不是重點,重點是第二次的「賊臣」,特別放大了「賊」字。那些亂臣賊子的算計,就是害死顏氏一門,乃至常山陷落的悲劇。

今天看到的〈祭姪文稿〉,其實是一篇草稿。錯字、塗抹、重書,通通留下。

筆墨時枯時潤,飛白忽現,字距忽疏忽密。那不是失誤,而是來不及。讓人不忍直視的,並不是它有多高妙,而是一個人,在最不該冷靜的時候,仍然必須冷靜地寫字。因為不寫,就真的無從再被記得了。

肢解的頭顱搭上肢解的字體

其實顏真卿的〈祭姪稿〉很不顏真卿。

真正很顏真卿的作品,比如〈麻姑仙壇記〉,是書法入門必臨帖的作品,雄渾莊重,筆法圓厚,力透紙背,以結構嚴謹著稱。

但〈祭姪稿〉完全不是那件事。

就結構上,〈祭姪稿〉整張字像被拆解過,一地斷肢。有的斷裂如「嗚呼哀哉」的嗚呼,是左右結構分得極開的字,卻又連筆著哀哉,四字之間牽著一條看不見的線。平常書帖有其結構,但顏真卿此帖的結構與某些字形,其實不是鬆散,而是被某種情緒拉住,透過鬆散反而表達張力。

〈祭姪稿〉多用中鋒,而顏真卿的頓挫,扛得起中鋒;他的中鋒並非單純壓筆,而是一種承擔,越到後面,游絲、折鉤漸多,也許是滿溢悲痛的情感,無處安放。除了中鋒,還有墨色,墨在流失,筆在衰竭,但字沒有停。墨色不是固定的,書寫是時間性的。

故宮書畫文獻處處長何炎泉說此帖用的是半生熟紙,這種紙的特質是吸墨快,動慢了,筆畫腫脹;動快了,失控飛白;不蘸墨,字會死;一蘸墨,節奏就斷。〈祭姪稿〉整篇,就是在這樣的條件下走鋼索,第三行「夫使持節蒲州諸軍事蒲州」,飛白已現,到「軍事」時幾乎耗盡,卻恰好在句子完結處蘸墨,再寫下一句,這是命運與情感在同一瞬間收束。

整篇書法,行氣仍然連續,筆法仍然自持,中鋒、使轉、提按,並未瓦解,表現出一種「情感已經決堤,字卻仍然站得住」的勉力為之,這一「勉力為之」,恰恰是〈祭姪稿〉超越一切模仿、無法複製的原因。

無法臨帖的〈祭姪稿〉

鮮于樞一句:「天下行書第二。」不是比賽排名,而是歷史裁決。

鮮于樞是元代最具眼光與實踐能力的書家之一,他敢用「天下」作為尺度,代表他心中早已有一條不可動搖的排序線——第一是已不可見真跡、僅存傳本的王羲之〈蘭亭集序〉,自真跡殉葬昭陵後,真跡之美早不可觀,第二,就是〈祭姪稿〉,這件現存最美的行書真跡,其價值不只在藝術本身,而在於它已經成為行書世界裡,尚真情、重寫意的存在。

又如陳深說:「無意於工,而反極工。」點破了它的核心——〈祭姪稿〉是活過來的情感,因無意於工,不刻意布局情感表達的筆觸,反而能更極致的召喚所有站在真跡前的我們。

項穆則指出:「行草如〈爭座〉、〈祭侄帖〉,又舒和遒勁,豐麗超動,上擬逸少,下追伯施,固出歐、李輩也。」更直接,把它放進整條書法史的縱軸,上接王羲之,下追張旭懷素,卻已超出歐陽詢、李邕的法度系統。

然而〈祭姪稿〉真正教人的,不是行書範本——而是一個人,面對至親的犧牲,要堅忍到甚麼程度,他的字,才有資格失控而不崩壞,並表現出長期創傷累積的複雜性。

故它只能被看見,不能被複製,也不必複製。

我們無法以之為範本,問題不在「形似」,而在於整體生命狀態的不成立,因為我們的人生,還沒有被逼到那個位置。

它只能是一篇,寫不完的祭文,召喚後世的觀者與讀者,在臨對字跡的同時,讀到顏真卿行書中有著破而不散、近乎神話般哀愁的美感。

黃承達 老師