批判顛倒黑白的世道

楚國的日漸傾頹,在屈原看來,是社會整體風氣敗壞的問題,所以他不僅抨擊奸邪小人黨同伐異,蠱惑耳不聰、目不明的楚王,還對眾人「順從流俗」深表不滿。

這群蠱惑楚王的奸邪小人,每每無中生有,詆毀忠良,故屈原化身為芳華絕代的女子憤恨地表示:「衆女嫉余之蛾眉兮,謡諑謂余以善淫。」也曾經化身為對貌美女子傾心不已的追求者,卻遭到媒人的誹謗。甚至依據自身過往與同僚共事的經歷,坦言並不是沒有遇過像蘭、椒等香草一樣擁有內在德行的同僚,只是在關鍵時刻,卻都順從了流俗,更何況是其他人!

而這群奸邪小人之所以如此肆無忌憚,主要還是由於楚王的不作為所致,因此屈原怨憤地說道:起初君臣二人揣著崇高的理想,同心同德,沒承想楚王竟「中道而改路」,不斷地改變心意,使得矢志不移的自己飽受折磨。同時也期盼楚王能心繫百姓,留意民間疾苦,或許就有醒悟過來的可能。

此外,屈原還藉占卜師之口,以禹、湯、武丁、文王任賢使能的史事為例,強化警醒楚王的力度。但屈原心理也十分明白,需要警醒的對象,其實並不僅只有楚王,而是整個社會。畢竟連疑似是屈原較為親近的女性親友女嬃,也都委婉地勸他:這不是一個非香即臭、非善即惡的世道,不妨變通一下觀念,否則終將與這個世道格格不入。而屈原對此自是難以接受的,茫然之餘,於是又轉向問卜,占卜師同樣道出了實情:當今楚國的社會風氣較為特殊,總是喜歡配戴骯髒之物而不要香草,也無法分辨美玉的價值。

顯然這是一個倒黑為白的世道,無怪乎屈原最終也只能發出「國無人莫我知」的哀嘆了!偌大的楚國,無論親疏遠近,竟無一人能理解自己,其內心之孤獨和徬徨可想而知。因此,「何不改乎此度」以隨俗變化的聲音,也不斷地縈繞在屈原心中,揮之不去,但他深知此時堅守正道的意義,並不僅只局限於個人,而是為了將楚國導入正軌,所以始終不願改變初心,隨波逐流。

何去何從?

既然無法「順從流俗」,屈原就必須另外找尋人生的出路。

悲憤之餘,屈原曾經激切地表示:「寧溘死以流亡兮,余不忍爲此態也!」主要是基於正、邪不兩立的觀念,他認為這就像方和圓二者,在形制上存在著根本的差異,是不可能相容的。所以他不斷藉由古代聖賢以死明志的行徑自我標榜,強調個人始終堅守正道,「雖九死其猶未悔」,無法容忍一切污穢對於正道的褻瀆。由此可以看到「伏清白以死直」這類「殺身成仁」的表態,就是屈原所尋思較為激切的一種出路。

但是面對死亡,畢竟不是一件容易的事,因此屈原也曾經考慮過隱居一事,認為既然不能繼續完成「美政」的理想,不如遠離是非之地而「復脩吾初服」,潔身以自好。

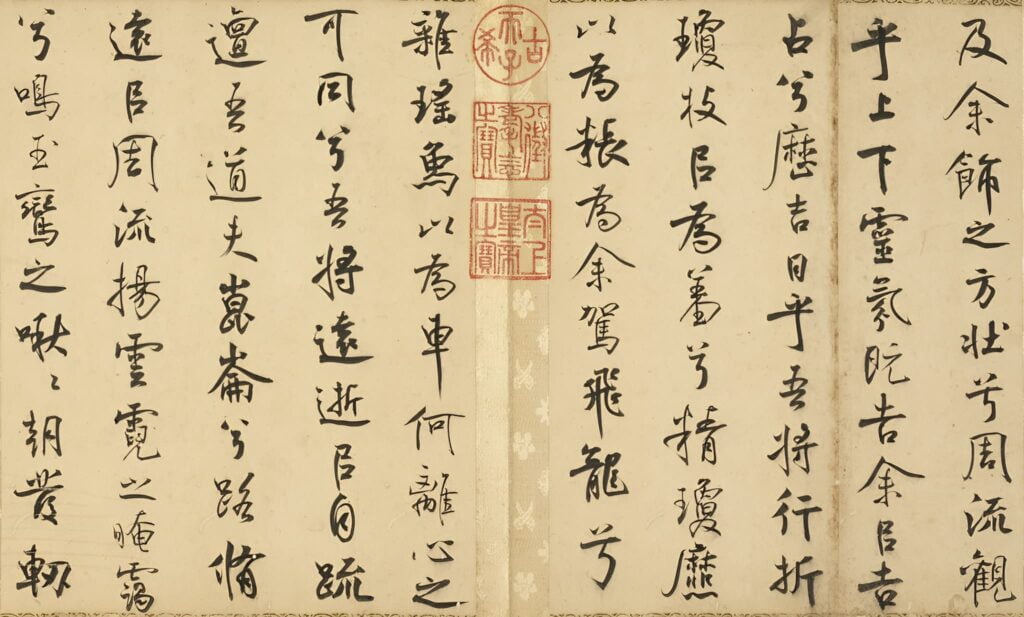

此外,還通過占卜師之口,提出了周遊天下的想法,指出天下之大,儘管楚國社會不辨美惡,卻不意味著天下就沒有渴求美善之士的君王,故感慨地說:「何離心之可同兮,吾將逺逝以自䟽。」而將遠走他方視為可以考慮的出路之一。

同時,屈原也馳騁了遊仙的想像,期望藉此意念寬慰自己滿是傷痕的心靈:「抑志而弭節兮,神髙馳之邈邈。奏《九歌》而舞《韶》兮,聊假日以媮樂。」因之產生徜徉於聖賢之世的美好錯覺,這或許也可以理解為屈原對自己所進行的心理治療。

然而無論是以死明志,還是隱居避世、周遊天下、遊仙想像,其實都只是迷茫、徬徨之心理狀態的體現,對一心一意堅守正道的屈原而言,為國為民才是他生命中的無法割捨。所以才會在遊仙想像的過程中,描寫到自己和座駕在空中遨遊時「忽臨睨夫舊郷」,一時間,對於家國的眷戀之情竟無可遏止:「僕夫悲余馬懷兮,蜷局顧而不行。」終究必須從美好的錯覺中返還殘酷的現實。而這種對於家國的眷戀,〈九章.橘頌〉一詩所見「后皇嘉樹,橘徠服兮。受命不遷,生南國兮。深固難徙,更壹志兮」的譬喻,同樣是表露無遺。

超越經典的經典

正是由於屈原能矢志不移地堅守正道,並散發出濃烈的家國情懷,於是激起了廣泛的迴響,因而確立〈離騷〉甚至是《楚辭》在經典中佔有一席之地。劉勰《文心雕龍‧辨騷》特別歸納出〈離騷〉之所以具備經典意義的四項關鍵:

一、關於堯、舜、禹、湯等聖賢的頌詠,是近乎雅正的典誥體裁。

二、援引盛、衰相關歷史事蹟作為借鏡,符合諷諫以裨益世道的旨趣。

三、廣泛運用譬喻和聯想的藝術技巧,層層渲染個人極其深切的情志,和含蓄委婉的比興之義尤其近似。

四、反覆申說個人對正道的堅守,並體現強烈的家國之思,忠怨之詞躍然紙上。

但與此同時,劉勰也分析了〈離騷〉有違經典意義的四項指標,像是:

◎遊仙想像,在字裡行間充斥著詭異氛圍。

◎神話的相關記述,屬於譎怪之談。

◎以死明志的歷史人物與自我標榜,體現屈原的胸襟氣度過於偏狹。

◎男女關係和沈湎聲色的描寫,容易使人產生荒淫疑慮。

顯然在劉勰看來,荒誕不經而涉及「怪、力、亂、神」的想像,與偏執

於以死亡捍衛個人的貞潔、回應污穢的世道,以及過於奔放的情感,都是〈離騷〉與經典意義相互抵觸的地方。

「不遇」主題暨《楚辭》在詩學發展中的意義

從詩學發展的視角而論,〈離騷〉甚至是《楚辭》之所以能備受歷代文士推崇,關鍵還在於這種既符合經典意義,卻又有違經典意義的鮮明特徵,最終成就了超越經典的經典,而深具詩學發展意義:《楚辭》充分凸顯出包括語言、風物、信仰等在內的「楚文化」,成為地域文學的重要淵源之一。

譬如屈原的〈九歌〉,就是「沅、湘之間,其俗信鬼而好祠」的如實反映。而這些祭祀儀式,在遭到放逐的屈原眼裡,都襲上了一層充滿深情的浪漫想像:於〈雲中君〉一詩中,他彷彿見到了雲神豐隆飄忽不定、出沒無端的情狀:「龍駕兮帝服,聊翺遊兮周章。靈皇皇兮旣降,猋逺舉兮雲中。覽兾州兮有餘,橫四海兮焉窮。」因而萌生「思夫君兮太息,極勞心兮𢥞𢥞」的慨嘆,總是覺得善變的楚王就像豐隆一般遙不可及,無法親近;而〈大司命〉一詩,他似乎感受到司命之神的降臨,於是「折疏麻兮瑤華,將以遺兮離居。老冉冉兮既極,不寖近兮愈疏」,期盼著通過對司命的禮敬,能打動司命的心,賜予自己足夠的時間,但司命卻以冷漠且嚴肅的態度作為回應,從而體現出他的遲暮之感,最終也只能無奈地感慨:「固人命兮有當,孰離合兮可為!」

〈離騷〉並呈現了強烈的個體意識,在濃厚的深情中,塑造出極為鮮明地人物形象。而這種怨憤之情著實有別於「溫柔敦厚」的「《詩》教」,所以明人袁宏道在〈敘小修詩〉一文中才會說:「〈離騷〉一經,忿懟之極。」對楚王聽信讒言,更是「明示唾罵」。如此真性情,正是個體的獨特展示,而為「獨抒性靈,不拘格套。非從自己胸臆流出,不肯下筆」的文學創作主張下一注腳。

譬如〈九歌.湘君〉一詩,屈原想像著湘夫人渴望能與湘君會面,無奈湘君卻始終未能出現:「望夫君兮未來,吹參差兮誰思!」於是怨憤地說:「桂櫂兮蘭枻,斲冰兮積雪。採薜荔兮水中,搴芙蓉兮木末。心不同兮媒勞,恩不甚兮輕絕。石瀨兮淺淺,飛龍兮翩翩。交不忠兮怨長,期不信兮告余以不閒。」認為湘君早已變心,往日的山盟海誓皆不復存在。既然不是兩情相悅,這段愛情又如何能獲得一個完滿的結局?所以湘夫人十分地哀傷,怨憤之情亦表現得尤為深切。而此一怨憤之情,正體現出了屈原極其強烈的不遇情懷。又如〈九章‧昔往日〉所述楚王因聽信讒言,竟不分青紅皂白地一味疏遠屈原,於是激起了強烈的憤恨與不滿:「君含怒而待臣兮,不清澈其然否。蔽晦君之聰明兮,虛惑誤又以欺。弗參驗以考實兮,遠遷臣而弗思……君無度而弗察兮,使芳草為藪幽……獨鄣壅而蔽隱兮,使貞臣為無由。」反覆抱怨楚王完全喪失了判斷的能力,因之可以明顯感受到屈原的焦慮、無奈與怒氣。

再者,司馬遷並列「屈原放逐,著〈離騷〉」與《詩經》,並指這些詩篇大概都是「賢聖發憤之所為作」,主要是由於「意有所鬱結,不得通其道也。故述往事,思來者」,揭示出「發憤著書」的文學創作觀念。 包括韓愈「物不得其平則鳴」一類的論述,也是承流嗣響者。這些都為政治失意的「不遇」主題,奠定了基礎。

饒富神異虛幻的遊仙想像和所涉的山水描述,亦可謂六朝蓬勃發展的遊仙詩和山水詩的根源

譬以〈遠游〉詩,我們可以看到屈原藉遊仙自慰的想像:「貴真人之休德兮,美往世之登仙,與化去而不風兮,名聲著而日延。奇傅說之托辰星兮,羨韓眾之得一。形穆穆以浸遠兮,離人群而遁逸。因氣變而遂曾舉兮,忽神奔而鬼怪。時彷彿以遙見兮,精皎皎以往來。超氛埃而淑郵兮,終不反其故都。」彷彿和過往修道成仙的人物一樣,能遨翔於天地陰陽之氣間,而暫時忘卻現實的苦厄與煩憂。又如王襃的〈九懷‧思忠〉,同樣想像屈原在悲傷之餘進入了仙界,不僅騎乘「玄螭」上天,俯視中國,且還遭遇了「玄武」,甚至挽星以斟酒,且食用神果。在在展現出了漫無邊際無限的想像力。

而經由比興寄託的方式層層渲染主體情志,以及華美的文詞與豐富的想像,也都在在體現了對於文學的藝術性追求。其中透過女子口吻表達對完滿愛情的渴求,更成為後世文士藉以宣洩不遇情懷的重要修辭策略,促進了閨怨詩、棄婦詩一類創作。

再加上長短不齊的句式,有利於對《詩經》以來的四言詩突破,促進七言詩的發展。

鋪張華美且迴還往復的敘事結構,以及對話模式和上下四方的空間建構,還有諷諫的創作意識,也都成了漢賦的先導。

譬如〈卜居〉一詩,就是採用對話模式以彰明旨意,屈原一口氣向占卜師詢問諸多關於個人該何去何從的問題,其中包括是否該遊走於權貴之間疏通關係、是否該苟且偷生、是否該隨波逐流、是否該獨善其身等,但占卜師卻未正面回應,反而表示所有事物皆無法一概而論,關鍵仍舊在於「用君之心,行君之意」,一切都應依循個人的抉擇才是,遂將問題再次回擲給了屈原。如此,既體現出屈原的徬徨與迷茫,又能凸顯他堅守正道的意向。此外,〈招魂〉則是充分展現了鋪張華美的敘事結構,與上下四方的空間建構,屈原為了招回懷王的魂魄,先簡要敘寫了東、南、西、北四方的可怕,接著反覆描述楚國宫室的種種美好,除富麗堂皇的建築外,還逐次形容女子、飲食、樂舞、遊戲等令人感到無比愉悅的歡樂之事,宛然在目。

因此,可以說這種既符合經典意義,卻又有違經典意義的特徵,正是不斷擴大並豐富詩學多樣性的關鍵力量,持續為詩學的發展增添各種不確定性的變數,而給予刺激,才能推陳出新,造就詩學的輝煌。

林佑澤 博士