台灣俗諺有「一府二鹿三艋舺」之稱,二鹿,指的就是鹿港。在台北的艋舺興起之前,鹿港曾經是台灣北路第一大港市,燈火萬家,舟車輻輳,百貨充盈,風帆爭飛, 《彰化縣志》云:「臺自郡城而外,各處貨市,當以鹿港為最。」

要理解〈鹿港乘桴記〉,往往得先認識寫下這篇文字的鹿港人。

洪繻,原名洪攀柱,學名一枝,字月樵,早年號棄夫。臺灣割讓之後,他才改名為洪繻,字「棄生」,取自《漢書.終君傳》的「棄繻生」,將失去祖國的心境安放進姓名之中。

乙未割臺後,他曾短暫參與抵抗日本的「臺灣民主國」籌餉(籌集軍隊所需的糧餉)事務,事敗便退隱,斷絕仕進之路,閉門著述,也不與日人往來,此後數十年,僅接見親友與門生。他還堅持留辮、著舊服、拒用電燈,這些生活選擇,成為他抗日日常中、反覆維持的姿態。

後來,他遭日人強制剪髮,便披散長髮,身著寬袍,手搖蒲扇,行走於市街之中,以遺民自處。《臺灣省通志稿》將其事蹟收入〈特行篇〉,並列多位抗日人物,所關注的,正是他以日常行止回應時代變局的姿態。

在文學創作上,他於古文、駢文與詩歌皆具深厚造詣,長期受到推崇,其詩多書寫時局與生民,日治以後,情調逐漸轉為凝重,也帶有記錄與評議的意味。這樣的生命選擇,也悄悄牽動了他觀看世界的方式,了解洪繻,就會知道,原來〈鹿港乘桴記〉所寫的,不只是鹿港的變化,也深深映照著寫作者自身的生命位置。

從繁華寫起:一座因水而生的城市

〈鹿港乘桴記〉帶我們回到一百年前的鹿港街上。那是一座曾經完整運作的城市,商業與水路自然銜接,街廓與人流彼此支撐。那也是鹿港最繁華的時候:「樓閣萬家,街衢對峙,有亭翼然」,街道「直如弦、平如砥(ㄉ一ˇ,道路平坦像磨刀石)」,人在其中行走,暑熱不至流汗,大雨也難以濡濕衣履。

這座因商業而被細心經營的城市:一水通港,帆影密集,「估帆葉葉,潮汐下上,去來如龍」,店前能行車,店後可泊船,貨物流轉得如此自然,那正是昔日的鹿港。

鹿港時代退燒之後

當洪繻重新回望這座城市時,街衢仍在,屋瓦依舊層層疊疊,只是支撐鹿港運轉的節奏,已悄然放慢。

他寫道:「人煙猶是,而蕭條矣;邑里猶是,而泬寥(ㄒㄩㄝˋ ㄌㄧㄠˊ,冷落、淒清)矣。」表面看來,一切似乎未變,但城市內部的活力,早已逐步抽離。洪繻沒有急著追索責任,也沒有替歷史下判語,只是將變化一一攤開:河港漸淤,船帆漸稀,往來的聲音逐年減弱。

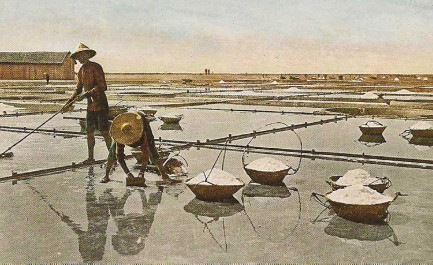

隨著鹽田鋪展、長隄築起,水道被阻隔,鹿港原本賴以繁盛的條件,也隨之退場。他寫離港五里之處,「港水既涸,盡為鹽田,長隄高築,萬瓦如牆」,昔日帆影密集的水路,如今只剩一片人工整理過的平坦地景。於是,城市彷彿停留在原地,而世界已經向前移動。

站在這樣的風景前,洪繻沒有多說什麼,只輕輕一句「望之黯然可傷者,今之鹿港也」,把一座城市由盛而衰的重量,靜靜交到讀者手中。

鹿港的變化並非斷裂,而是在時間中靜靜完成的。港口仍在運作,竹筏依舊來往,只是每一次往返,都少了一點聲響。洪繻以極其平緩的語氣書寫這段退燒的過程,卻讓人清楚感受到:當城市被留在歷史的背面,衰退是一種逐漸失去回應的狀態。

選擇的累積:鹽田、水患與人們的離去

當水路阻斷、港勢不再,鹿港所面對的,不只是商業機能的退場,也是一連串與生活直接相關的困境。洪繻記下,港道既淤,水勢轉為不穩,屋舍在歲月與水患中傾圮,人們被迫反覆思考去留。

他並未渲染災害的劇烈,而是輕描淡寫地指出結果:「居民因水患而徙者日眾」,這些離去並非突如其來的逃離,而是在長年累積的壓力中,一次次做出的現實選擇。當居住環境不再安全,生計也難以為繼,城市的邊緣便開始向內收縮。

洪繻順著事件的脈絡,將鹽田的開築、水患的反覆與人口的流失連結在一起,讓讀者看見,一座城市如何在結構性的改變中,慢慢失去承載日常生活的能力。到這裡,鹿港的衰落已不再只是歷史上的一個結果,而是一段被人們親身經歷、反覆承受的過程。

這些離去的人沒有留下名字,只留下空出的屋舍與被重新使用的土地。城市並未立刻變成廢墟,而是在「還能住」與「不再適合住」之間,逐漸傾斜。

乘桴而行的回望:留下側影,而非結論

後來,洪繻記下自己一次近乎隨意的出遊。他與友人「乘桴而行」,沿海而下,既非為了考察,也未刻意登高遠望,只是在海濱緩緩前行。此時,新鹽田尚未完工,舊鹽田仍在施工之中,城市正處於未定的過渡狀態。

眼前的景象卻出奇地安靜而遼闊。他寫海天之際,「一白萬里如銀,滉漾碧綠如琉璃」,夕陽將落,新月初上,水鳥棲息,篙工撐棹,時間彷彿被放慢了腳步。這並非繁華的景象,而是一種退去之後的空曠。

竹筏順著新溝前行,靠近鹿港舊港口,昔日商船往返之地,早已「淤為沙灘」,甚至被居民鋤作菜圃。再往南行至大橋頭(鹿港街尾附近地名),鹿港的首尾幾乎盡收眼底;而街尾通向安平鎮――今鹿港民俗文物館門前面向中山路一帶的方向,則仍可見割臺後毀於丙申年間抗日戰火的屋舍,「瓦礫成丘」,荒涼至今。

正因市況凋零,鹿港未被納入日治時期「市區改正」的都市計畫,才得以保留原有街市樣貌。然而,這份保存並非榮耀,而是一種被擱置的狀態。行程將盡,他棄筏步行,遠近燈火忽明忽滅,並在心中默數:昔日號稱萬家的城市,如今僅存三千戶。感慨便在這樣的夜色中,緩緩浮現。

於是,文章也在這樣的夜色裡慢慢收攏。洪繻沒有再鋪陳景象,只讓數字停在眼前,讓燈火與腳步陪著思緒前行。三千家,既是統計,也是記憶,承載著一座城市曾經擁有的熱鬧與如今留下的空白。走在街上,熟悉的輪廓仍在,聲音卻變得稀疏,時間彷彿在此放慢,讓人得以回頭看清變化的軌跡。鹿港的故事就停在這裡,沒有結論,也沒有預言,只留下被書寫下來的片段,提醒後來的讀者,繁華與凋落都曾真實地發生過,而記錄本身,便是一種不願遺忘的方式。

記錄本身即是對遺忘的抵抗

洪繻沒有拉高音量。他讓風景自己說話,讓時間在讀者心中慢慢沉下去。讀〈鹿港乘桴記〉這篇文章,是在練習不忘記,留下來的是一種靜靜沉著的感慨。

城市從萬家走到三千家,並非一夕之間完成,有些人留下來承受傾圮的屋舍與不穩定的生計,也有人慢慢離開熟悉的街道。

洪繻寫下這些,是替一座正在退潮的城市留下側影。他沒有要求讀者認同他,只希望有人記得,它曾經存在過。

讀完這篇文章,我們也許會開始思考:當世界繼續向前,那些被留下的地方,是否還有人願意為它們慢慢說話?

黃承達 老師