人,究竟該如何面對自己所愛之物?

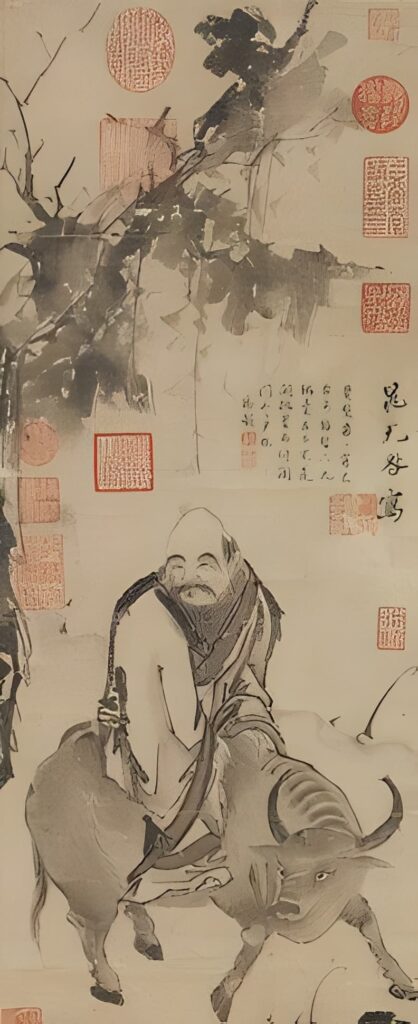

寶繪堂,是北宋駙馬、丹青好手王詵(字晉卿)收藏書畫的地方。

按理說,這樣一座堂最容易書寫的,應該是畫之奇、書之妙、收藏之富。然而蘇軾偏偏反其道而行。他不描畫,不論價,不誇堂宇之宏麗,而是探問一個更根本的問題:人,究竟該如何面對自己所愛之物?

這一轉筆,使原本記堂的文章,升格為關於人生分寸與心靈自由的哲思之作。蘇軾給出的答案極簡,卻意味深長:「君子可以寓意於物,而不可留意於物。」

「寓意於物」,是讓物陪伴心靈,而心不為物所束縛,因此所愛可以成為快樂。

「留意於物」,則是讓心追逐物件,失去主宰,所愛反而成為負擔。簡而言之:寓意為樂,留意為病。

蘇軾並不假裝自己天生通透,他坦率回憶年少時對書畫的癡迷:「家之所有,惟恐其失之;人之所有,惟恐其不吾予也。」家裡的東西,怕失掉;別人擁有的,怕不給我。這並非風雅,而是一種佔有的焦慮。

直到某日,他猛然自省:「吾薄富貴而厚於書,輕死生而重畫,豈不顛倒錯繆失其本心也哉?」這一問,如寒夜鐘聲,驟然擊破迷執。他驚覺自己自詡清高,輕富貴、薄生死,卻在書畫上如此執著;這種牽掛,其實與貪戀富貴無異,都是外物對心靈的枷鎖。

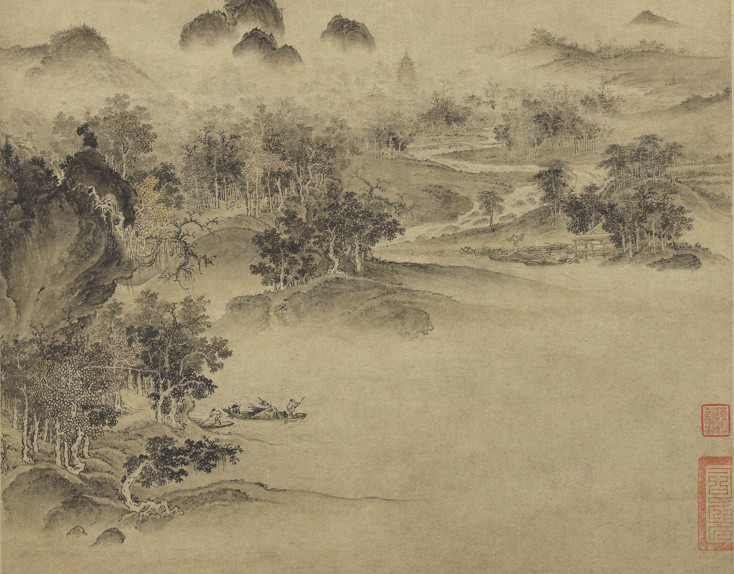

於是,一種新的態度油然而生:「譬之煙雲之過眼,百鳥之感耳,豈不欣然接之,然去而不復念也。」美好如雲煙過目、鳥鳴過耳,當下欣賞即是擁有,去後不必掛懷。真正的快樂,在於相遇的瞬間,而非永恆的佔有。

這份洞察,並非孤鳴。早在先秦,老子便以冷澈之語警示世人:「五色令人目盲,五音令人耳聾,五味令人口爽,馳騁畋獵令人心發狂,難得之貨令人行妨。」過度的感官刺激與無止境的追逐,最終都會反噬心神,使人迷失本心。

蘇軾深知,這種執念之害古已有之,也不限於自己。他縱覽史冊,列舉數例以示警:

東漢末年書家鍾繇,癡迷蔡邕筆法,苦求不得,氣得捶胸嘔血,甚至於好友死後掘墓取帖。對藝術的追求至此,已近瘋狂,反被藝術所奴役。

南朝宋孝武帝與王僧虔賭書,問:「你我書法,誰為第一?」本是風雅較藝,卻因名位得失暗生機鋒,失去了純粹的樂趣。

東晉桓玄酷愛收藏,兵敗奔逃時將書畫珍玩悉數裝船,拖累船速,最終沉江而亡,原本陶冶性靈的物件竟成為負累。

唐代宰相王涯將畢生藏品秘藏於複壁,愛到了極致,卻在政變中身死,珍品散落塵埃,終究未能帶來真正快樂。

由此,蘇軾感慨:「留意於物,雖微物足以為病;雖尤物不足以為樂。」心若被物束縛,再微小的東西,也能成為病;即便擁有絕世珍品,若心失主宰,也難享真正快樂。

願你所愛皆能成樂,而不至成病

然而,這並不意味著應遠離一切愛好。蘇軾推崇的,是寓意於物的境界。他舉例三位古人:

三國劉備,有雄才大略,卻喜結髦,好編織毛飾;魏晉嵇康,曠達名士,卻好鍛鐵,愛打鐵之樂;東晉阮孚,灑脫不羈,卻好蠟屐,沉迷於為鞋子上蠟。這些愛好看似平凡甚至怪異,但他們「樂之終生不厭」,因為樂趣只在當下,而不為外物牽制。

因此,蘇軾在文末安然說:「於是乎二物者(書、畫),常為吾樂,而不能為吾病。」書畫在我,是樂;不在我,我亦能安然。

真正的快樂源於心,而非外物的得失。這樣的人生姿態,在任何時代,都顯得稀有而可貴。

寶繪堂的主人王晉卿財力雄厚、收藏豐富,最容易為所愛之物牽絆心志。蘇軾以此文相贈,既是祝福,也是提醒:願你所愛皆能成樂,而不至成病,「庶幾全其樂而遠其病也」。

讀至此,文章的現代意義更加明顯,書畫只是例子,真正的問題從來不限於收藏。現代人的「物」範圍更廣:對事業成就的執著,能讓人成為工作的囚徒;對情感關係的控制,能讓愛窒息;對自我理想的苛求,反而耗盡生機;甚至對健康、極簡生活、斷舍離等理念的過度留意,也可能轉為新的心靈負擔。

當熱愛變焦慮,當滋養生命的事物開始反噬內心,快樂便悄然轉為病。

然而,道理縱然清楚,實踐卻從來不易。

「寓意」與「留意」的界線,往往微妙難辨。 我們如何在投入熱情時不墮入執著?如何在珍視所愛時不為其所役?這正是實踐中最艱難的功課。它要求一種持續細膩的自我覺察:當欣賞變為比較,當分享變為炫耀,當愉悅變為焦慮,那便是界線模糊的警示。

時至今日,寶繪堂早已不存,書畫亦多散佚,但那份「全其樂而遠其病」的智慧,仍靜靜存在文字之中,跨越時代,與今日的生活相互映照。它提醒我們:真正的富足,不在於擁有多少,而在於能否讓心不被外物牽制,仍是自己的主人。如此,即使生活中充滿各種誘惑與牽掛,仍能保持一份清醒與自由,從容站在「樂」的一側。

林瓊瑩 老師