.林瓊瑩.

千年的月光依舊浸染著赤壁江水,而故宮陳列的〈前赤壁賦〉卷,像是那道月光的殘影。

初次立於展櫃之前,未必能立刻感到驚豔;它名列天下名跡,前方總擠滿朝聖者,但當視線真正停駐於紙墨之間,會生出一種晦暗的遲疑:筆勢端謹、行筆拘束,疏朗之間還透著刻意的節制。

它不像〈祭侄文稿〉那般墨淚交織、分肝裂肺,也不如〈寒食帖〉跌宕縱放、一瀉千里,更沒有〈蘭亭集序〉流美倜儻、神采飛揚的逸氣。這樣的名筆,為何如此安靜?安靜得像被一隻無形之手收住了全身的力道。

沿卷而下,賦文寫的是江月風清的夜遊:舟下波息,明月入江,既有「寄蜉蝣於天地」的遙想,又有「物與我皆無盡」的通達。若依文字情境,筆意本應如夜風拂水,朗朗瀟灑。然而眼前的字跡卻像一次次深吸後才落下的筆,每一劃都在猶疑、收束。這種「收」,顯然別有來處。

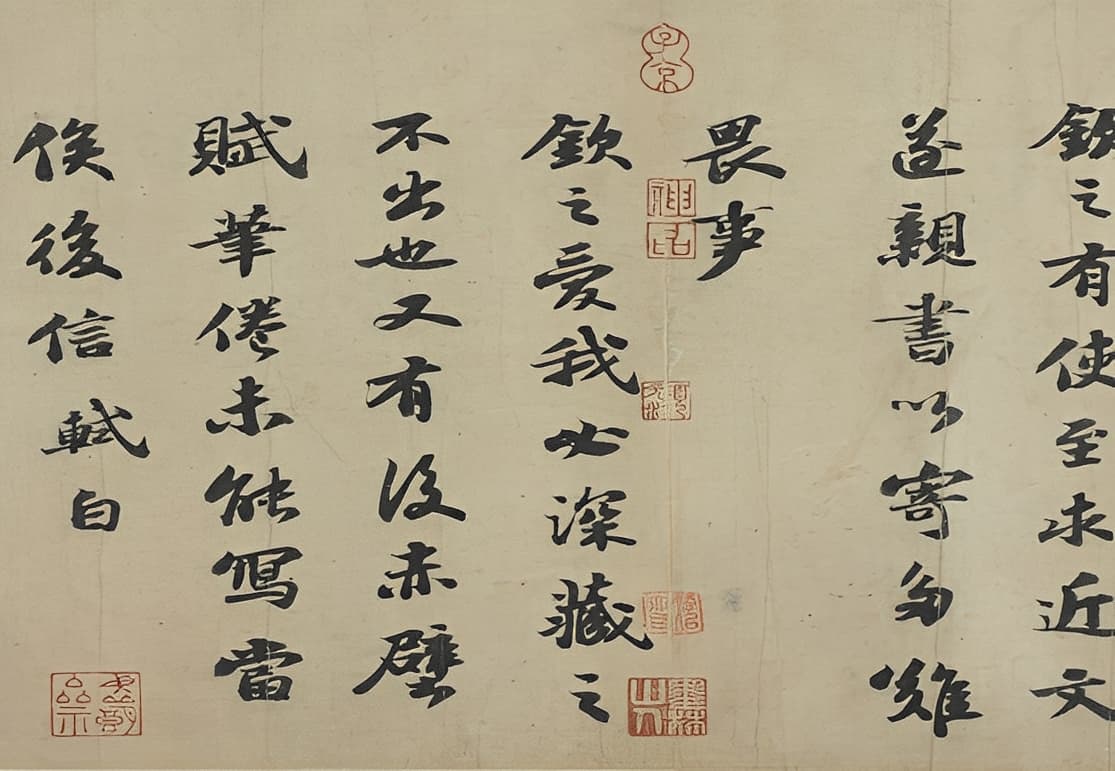

直到卷末六十六字的短跋浮現,一切雲開:

軾去歲作此賦,未嘗輕出以示人,見者蓋一二人而已。 欽之有使至,求近文,遂親書以寄。

多難畏事。欽之愛我,必深藏之不出也。又有〈後赤壁賦〉,筆倦未能寫,當俟後信。軾白。

原來,這並非一次揮灑自如的書寫,而是一場心懷恐懼的託付。若非好友傅堯俞(字欽之)遣使索文,這卷墨跡或將永藏於蘇軾的黃州書篋之中。

多難畏事

「多難畏事」四字,沉重如石。

「烏臺詩案」後,蘇軾被捕下獄,一百三十餘日的鐵窗與死刑陰影幾乎摧折其身心。

雖然最終免死、貶謫黃州,但風暴從不止落禍一人:王詵因與其交厚被削籍;蘇轍替兄求情被貶筠州;司馬光因收受其詩文未上舉而被罰銅;王鞏僅因詩文往來便被貶至瘴鄉,歌妓柔奴隨行南遷,飽受苦楚…… 這些遭遇,成為其胸中永難癒合的暗傷。

因此,提筆之時,眼前浮現的不只是自身安危,更是那些因己而受累的身影。這並非性情的轉變,而是一道無形的禁令,一層自我緊繃的防線。文字既能救人,也能害人,而在那段晦暗年代,後者往往來得更快、更無情。

於是,那些拘謹的筆畫、疏朗的行距,忽然都變得清晰可解:卷中寫的是風月,卷末寫的是風雨;卷中是詩,卷末是史。筆畫的克制,是政治雷區中的步步為營;行距的空白,則是刻意為自己與他人留出的安全距離。這既是書法,也是心境,是風雨之中護住燭火的姿態。

黃州夜裡,江岸嵐煙起伏。蘇軾常在孤舟上看月,回望往昔議論風生的歲月,友朋滿座的宴會,以及跌落之前的豪邁。一夜,與客泛舟赤壁,寫下〈前赤壁賦〉,將千迴百轉的傷與悟寄託於江月之中。

黃州三年,荒坡雪堂

然而隔年抄錄此賦時,心境已不復初寫時的澄明。

黃州三年,荒坡雪堂,自嘲亦自勉,開墾東坡,自力耕種,以詩酒自寬。他曾自言:「黃州僻陋多雨,氣象昏昏也。」後世常以浪漫眼光談其貶謫,卻忽略其中的孤寒與焦灼。

就在這樣的人生低谷裡,一封來自友人的請求出現。

傅堯俞,字欽之,以清直敢諫著稱。在蘇軾最孤危之時仍遣使索文,本身便是一種沉默而明亮的支持。宋人的友情,向來不以熱烈示人,卻能在最暗時刻照亮彼此。

蘇軾深知其人品與襟懷,因而願將這篇既美且險的文章託付於他。

「欽之愛我,必深藏之不出也。」這句話蘊藏著宋人情誼的深層質地:願將心事相付,也相信對方會為此守住可能招禍的信任。這不是輕鬆的交付,而是一種帶著心理重量的判斷。

因此,這卷墨跡成為兩人之間的秘密盟約。它自黃州出發,穿越千山萬水,抵達一位值得託付的友人手中。傅欽之必然能從那些謹慎的筆畫中,讀懂未盡的千言萬語:恐懼、堅持、對天地自然的依戀,以及對友情的無條件信任。他也確實不負所托,將這份危險而珍貴的信任「深藏之不出」,使之得以穿越千年,成為今日所仰望的文化遺產。

穿越千年的墨痕守護

若非這層友情的守護,今日故宮展櫃之前,或許不會有這道墨痕。

時光流轉四百年後,董其昌在卷後題跋曰:「東坡先生此賦,楚騷之一變;此書,蘭亭之一變也。」此語既是盛讚,也是洞見。

〈前赤壁賦〉承楚辭之浪漫憂思,而書法則立於〈蘭亭〉餘風之外,另闢新境。它並非技巧的炫示,而是在創傷之後仍能保持優雅的靈魂韌度,以生命的苦澀淬成溫潤之光。

後世書家、文人、讀者皆可在此卷墨痕中看見不同的蘇軾:有人看見哲思,有人看見才情,有人看見曠達。然而那個最真實的蘇軾,或許正藏在那些刻意拉長的行距、不敢盡放的筆劃,以及筆尖微微收斂的瞬間。

此卷的珍貴,不在於完美,而在於真實地記錄了一個人在特定歷史時刻的生存狀態與精神掙扎。猶豫的筆觸、克制的轉折、欲言又止的空白,皆為內心世界的直接映照。

這種「不完美」反而成就深刻。如同斷臂維納斯,缺失之處引發無限想像。在這卷墨跡中,看見的不只是蘇軾,也是所有在困境中努力維持尊嚴、在限制中仍堅持表達的靈魂。中國文人藝術最深的魅力,正存在於此:在限制中見自由,在克制中見深情,在沉默中聽見最響亮的回聲。

千年江水依舊東流,千年月色依舊圓缺。今日再凝視這卷〈前赤壁賦〉,所見不僅是一件藝術品,更是一場跨越時代的心靈對話,從中汲取面對自身時代的力量,這,或許才是蘇軾留給後人的真正遺產。