據勞動部統計,臺灣112年度1-6月間的求職人數約37萬人,而有近20萬人為女性求職者,當中教育程度在大專以上者約莫9萬人,高職者則約5萬。這項統計反映女性求職、就業的現象不僅普遍,甚至還超越男性。此外,教育程度較高,或有一技之長的女性,愈有意識的通過勞動力的參與以滿足、維持經濟需求、自我價值的認同與實踐等趨勢。足見臺灣女性經濟獨立、自主的社會生活型態,而與傳統重視男權下張揚「女子無才便是德」的社會思維截然有別。同時,隨著「性別平權」、「女性自主」的意識普及化,女性身體的呈現與觀看方式都當以女性自身作為主體予以尊重、理解,而不淪為他者附屬的所有物來對待,因此不論是現實社會或網路的社交互動,一旦有「物化女性」的言論與思維,必然會備受檢討與批評。

換言之,現今社會的女性當有更多的能動性來盡情的展現作為主體自我的多樣貌,而不受制於對他者的過度依附,或成為他者觀看的玩物,而如此的女性姿態與其所獨具的性別資本,誠為王維所樂見與期待者。是以他於〈洛陽女兒行〉這首七言古詩中,通過洛陽女兒與美顏如玉的西施才、色對比,進而針對當時社會價值觀提出反思與批判:

洛陽女兒對門居,才可顏容十五餘。良人玉勒乘驄馬,侍女金盤膾鯉魚。

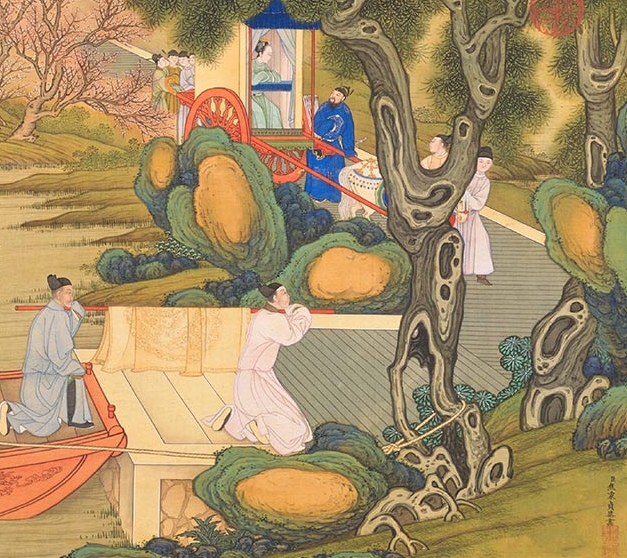

畫閣朱樓盡相望,紅桃綠柳垂檐向。羅帷送上七香車,寶扇迎歸九華帳。

狂夫富貴在青春,意氣驕奢劇季倫。自憐碧玉親教舞,不惜珊瑚持與人。

春窗曙滅九微火,九微片片飛花瑣。戲罷曾無理曲時,妝成祗是薰香坐。

城中相識盡繁華,日夜經過趙李家。誰憐越女顏如玉,貧賤江頭自浣紗。

可觀的表象:男女慾望的張揚與膨脹

對於婚姻有所憧憬的女性來說,無不希望能夠遇到如意郎君,受到丈夫百般的呵護與善待,而王維筆下的洛陽女兒,似乎就是其中的幸運者,不論是婚嫁迎娶的排場,或日常起居的規模,乃至於閨房情趣的互動等等,都在在的營造出,洛陽女兒口中的「良人」、「狂夫」是一個無可挑剔的理想角色。

關於洛陽女兒的身分與背景,王維僅以「對門居」簡單交代,而將筆墨聚焦於其「顏容」的凸顯:一位剛滿十五歲而青春姣美的女子形貌。可見,比起身家,後者對女子而言更具有社會資本的條件與優勢;換言之,女子雖出身於洛陽,但不過一般家世,並非名門、富貴之女。因為若是千金之女,那麼狂夫的富便不足為奇,也就無需大費周章地透過「炫富」來張揚所謂「良人」的形象。

值得留意的是,詩人對於女子個人資料的備註除了美貌之外,便無其他可尋的細節,反而筆鋒一轉,直接過渡到嫁為富人婦的身分與角色,從此過著不愁吃穿的貴婦生活。由此觀之,「形貌」作為女子社會資本的籌碼與優勢,的確引來了男性慾望的追求與回響,因此詩人不遺筆墨的揮灑詩中男子「富」且「狂」的形象,以試圖就「表象」關係來連結兩人社會資本的呼應。

換句話說,女子外貌「可觀的美」與男子行頭「可觀的富」,達成了二人社會資本的交易,甚至,洛陽女兒天生麗質而傾人傾城的美,在男子眼中可謂無價,足以同石崇「不惜珊瑚持與人」般的傾家擁有。職是,出於對洛陽女兒外美的憐惜,男子同樣倚藉著天賦的青春與家境,將包裹著慾望的善待,方方面面的從迎娶、家居與日常充盈著洛陽女兒之於富貴生活的嚮往,而最終於閨房情趣的互動中達到男性對「她」的慾望佔有與滿足。

通過王維針對男女各自慾望的膨脹與張揚敘述,深刻的描繪了社會人際關係著重外在可直觀的一面,人們品頭論足的針對「可觀的表象」予以條件門檻的要求,然而對於無法直觀的內在品質,似乎缺乏了細緻的講究與觀察,使得人們汲於經營可能會隨時間流逝的表象與風氣,而忽視了屬於自我的真正價值。

貪婪的驅力:甘為家飾陳列品的一隅

如果說,「美」是洛陽女兒獨具優勢的先天資本,那麼是否尚有著後天資本的能力與條件以支持著她天賦的「外美」呢?

細觀詩中狂夫「親教舞」的敘述中可見,儘管丈夫教舞行為的背後或多或少蘊含著男性情慾的調劑,但也揭示了洛陽女兒不諳舞蹈的一面。倘若洛陽女兒能在夫君的指導後,於平日多加揣摩練習步伐,或許便能夠凸顯其「學能」方面的用心經營,可惜王維筆下的她,卻恰恰相反,「戲罷曾無理曲時」是春宵一夜後洛陽女兒對於「習舞」的真實反應,其所擔心與所做者,僅僅是出於容貌焦慮下的維持「妝成」罷了。

從「無理曲」到「只成妝」,反應了洛陽女兒在對於「美」的認知的侷限下,誤以為,甚或是自以為的認為良人既然因其美貌而追求、迎娶她,那麼只要維持自己一如「十五餘」的姣美容貌即可。

因此妝成後的她不過是點著薰香坐等良人歸來,而絲毫無所用心於日常生活的打理與經營,彷彿自我物化成為豪華宅府中最精美的擺設品般,被動的等待他人欣賞、玩味。洛陽女兒憑藉美貌麻雀變鳳凰,然如今所得到的榮華富貴卻也都是在其消耗美色資本下被動給予的。

換言之,一旦美貌不再為良人所賞愛,又或者有更具吸引力的「她者」出現,則在無其他額外資本的支援下,洛陽女兒在丈夫心中的地位遂岌岌可危,甚至漸漸從鳳凰淪為麻雀。因此「妝成只是薰香坐」成為了她在維持現在生活富裕景況下,受貪婪心趨利所致的選擇,只是這個看似最速成而有效的「維持美」,其所要承擔的風險甚大而難測未知,畢竟洛陽女兒的美不過是世上冰山之一角,更何況再如何的「妝美」又如何能抵禦歲月時間的摧逝呢,一如同閨房內點燃的薰香,終有燃盡香消的時候啊!

誰才值得憐:女性才、色資本的辨思

詩人走筆至此,點出了洛陽女兒無所用心於自我後天資本的日常,不禁令人思考,她的心思除了在妝容上,難道沒有其它的作為可言嗎?「城中相識盡繁華,日夜經過趙李家」便為像洛陽女兒這般嫁入豪門的貴婦總結了她們生活的另一重心:社交。一方面不斷的結識社會財力與自己相近的同類,以利益的交換、交流來鞏固財富優勢;另一方面,則試圖的攀附比自己更有權勢的皇親貴族,以憑藉裙帶關係,攢得更多的資源與權勢。

由此可見,不論是私領域的妝容取媚夫君,又或在公領域取討貴圈,洛陽女兒不過都是個等待「被憐」,依附他者的處境。因此,哪天一旦不被憐,或丈夫的見棄,或攀附的權貴失勢等,在缺乏後天資本的額外能力支持下,洛陽女兒的處境便岌岌可危。而得以進一步反思的是,洛陽女兒結識城內權貴的行舉,也間接的反射狂夫的所以富貴,或許同樣源於周旋在他人間利益交換的成果,同樣經不起時間與能力的考驗。

值得注意的是,詩中的「趙李家」原來分別指的是漢代成帝、武帝的兩位夫人趙飛燕與李夫人,二人不盡貌美,並且因能歌善舞而為二帝所賞愛,這遂又曝顯了洛陽女兒徒有外美的弱勢。因此詩人在詩的最後,刻意安排擁有如玉容顏卻寒微未遇、「貧賤江頭自浣紗」的西施出場,以與洛陽女兒相對照。一者,二人皆屬美人,然而際遇上卻有著貧與富的極大落差,意味著際遇的難料及不可依恃。二者,對比洛陽女兒無所用心於日常生活,未遇時的西施「自浣紗」表現了對生活經營的積極性。因為能夠有效自理,所以維持了自我的主體性與能動性,而不需要待他人的服侍。

換言之,這份後天積累的能力資本可以支撐其先天的美色,而得以於境遇的順逆中,保持品格。王維的「誰憐」自然是對內外美兼具的越女未遇的感嘆,但卻也透露著品格堅毅的女性不待他者憐的主體本色;反觀洛陽女兒,儘管境遇上占了優勢,但這一切不過都是「誰憐」的結果,如夢幻泡影罷了。

王維從旁觀者的視角,藉由洛陽女兒身分處境轉變的敘述,作為唐朝社會階級貧富落差下的寫照。然而面對洛陽女兒的「遇」,詩人更關心者,乃是在回應社會上如越女西施般美顏的有能力者之「士不遇」,進而輪廓社會階級間封閉的權貴社交關係下,為虛有其表的僥倖之徒所壟斷的現象,予以當時的社會價值觀深深的批判。

許逢仁 老師